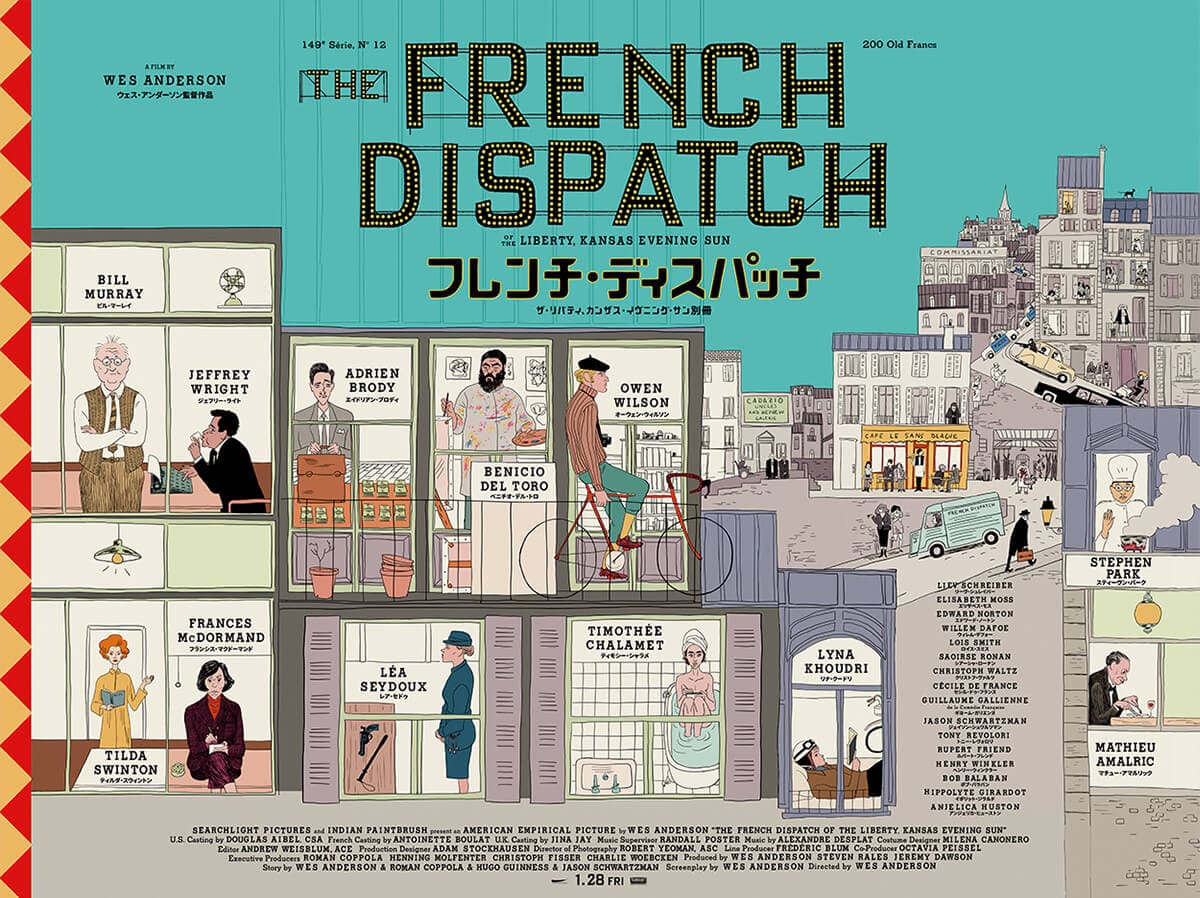

『フレンチ・ディスパッチ』の考察

本作『フレンチ・ディスパッチ』の舞台は、架空の街に社屋を構える架空の雑誌編集部です。

4つにチャプター分けされたストーリーは、それぞれが「雑誌の特集記事である」という趣向。

ビルマーレイ演じる編集長アーサー・ハウイッツァー・Jrが急死し、その遺言により廃刊が決まったところから物語は始まります。

雑誌の紙面のようにストーリーが展開し、一見すると情報量が多いのですが、その中に織り込まれた様式美は格別。

レトロで洒落た映像が特徴のウェス・アンダーソン映画ですが、特に本作は演出がバラエティに富んでいて目で楽しむのにうってつけの作品でした。

IN BRIEF「自転車レポーター」

オーウェン・ウィルソン演じる記者エルブサン・サゼラックが編集長の愛したアンニュイの街をするレポートには、さっそく紙面を感じさせるシーンが登場。

過去と現在で並べられた写真に、ナレーションだけという演出で街並みの変化を表現していました。

まるで巻頭グラビアのような幕開けです。

過去と現在の様変わりした風景を映しているにもかかわらず、奇妙なほど一致した人や物の構図には絵画的な面白さが感じられ、ウェス作品の世界に入ったことへの興奮も高まりました。

自転車にまたがりご機嫌に街を走り回るサゼラックの姿は、映画『ビルカニンガム・イン・ニューヨーク』で観た人懐っこいビル・カニンガムの姿を思い出させてくれます。

アンニュイの歴史を”写真”で紹介していることからも、ストリートスナップを得意とした同氏へのリスペクトを感じずにはいられません。

STORY #1「確固たる名作」

服役囚モーゼス・ローゼンターラ―

希代のアーティストとなった服役囚とそのミューズのお話。

(ここだけでも一本の映画が撮れそうな内容です。)

服役囚のモーゼス・ローゼンターラーは偶然その才能を見出された人気芸術家。

しかし多くの美術愛好家が彼の新作を待っているにもかかわらず何年も新作を発表しません。

なぜ発表しなかったのか?

それは、作品の完成によって想いを寄せるミューズ”シモーヌ”との関係が終わることを予見していたからです。

シモーヌはモデルの報酬を受け取ったらローゼンターラ―の元を去ることを決意していて、彼もまたそれに気づいていたと思います。

看守でありミューズのシモーヌ

最終的には作品を披露することになりましたが、ここで新たな問題が発生。

「シモーヌ」と名付けられたその作品は刑務所内の壁面に直接描かれたフレスコ画で、移動することが不可能なものでした。

ローゼンターラ―は最後の抵抗として、だれの物にもならない形で「最愛の女性」を描いたのです。

しかし予期せず起きた囚人達の暴動のさなか、彼は勇敢にも一般人を守ったことで無期釈放となり、自身も作品を刑務所に残したまま去ることになりました。

画家と絵画にまつわる恋の悲劇はここで幕を閉じます。

ストーリーテラーとなったティルダ・スウィントン演じるJ・K・L・ベレンセンのユーモラスな語り口が物語のアクセントになっていました。

STORY #2「宣言書の改定」

アンダーソン的「パリの五月革命」ともいえる短編。

性の解放を発端とする学生運動のリーダーが、性への欲望に翻弄される姿が可笑しくもカワイイく描かれます。

ジャーナリストのルシンダ・クレメンツは学生運動の取材中に、あろうことかそのリーダーと私的な関係を持ってしまう。

中立公正を信条とし、余計なものをもたず(恋人などもってのほか!)に生きてきた彼女でしたが、そのじつ心には寂しさを抱えていました。

職業と欲望の間に立つ微妙な心の様子をフランシス・マクドーマンドが歯がゆくも滑稽に演じているのも一つの見どころでしょう。

一方でリーダーのゼフィレッリと勝気な会計士ジュリエットは互いを意識しながらも微妙な距離感を縮められずにいる。

こちらもまた甘酸っぱくていい。

学生運動の基地となったカフェでの一幕

ティモシー・シャラメとリナ・クードリが作り出すドラマチックなシーンは実に絵になります!

監督はフランソワ・トリュフォーやジャン=リュック・ゴダールを資料としてティモシーに送っていたようです。

STORY #3「 警察署長の食事室」

警察署長お抱えの”伝説のシェフ”が巻き込まれた誘拐事件。

フードライターのローバック・ライトが警察料理の取材のため訪れた警察署で、署長の息子が誘拐されてしまいます。

モノクロの映像をベースにしながらフルカラーのアニメーションが織り込まれていて、本作の中でも変化球なストーリーです。

誘拐犯の一味として登場したシアーシャ・ローナン演じるショーガールが鍵穴を覗くシーンは、モノクロとカラーの切り替え演出が特に際立っていて、背徳感にも似た美しさがあり非常に印象に残りました。

不意にアダルトなページを開いてしまったドキドキがよみがえる感じとでも言いましょうか。

シアーシャ・ローナン演じるショーガールが鍵穴を覗くシーン

ちなみに、警察料理というのは忙しい警察が片手間に食べることができる食事のこと(架空)

トランプしながら食べられるように開発されたサンドイッチに似たルーツをもつ料理のようです。

この警察料理を極めた伝説のシェフ”ネスカフィエ”は、誘拐事件解決のため毒を飲み瀕死の状態となってしまいます。

からくも命を取り留めたネスカフィエがライトに説明する毒の味は、なぜか美味しそうに聞こえてくるから不思議です。

「警察料理」を極めた伝説のシェフ”ネスカフィエ”

「異邦人だから受け入れられるために無茶をした」というネスカフェイエの発言をカットしようとするライトに対して、編集長アーサーが反対し採用するシークエンスで終わります。

移民という背景が、おなじく移民の血が流れるアーサーの琴線に触れたことは言うまでもないでしょう。

ここまで観て「STORYのひとつひとつが編集長を象徴する寓話だったのではないか」と思えてきました。

ラスト

追悼号の打ち合わせをする編集部の面々はどこか和やかなムード。

そしていつのまにか編集長のエピソードを思い思いに語り始めます。

それはまるでお通夜で集まった親戚が故人の生前を慈しむかのよう。

ラストシークエンスは温かく幸せな空気に満たされ、物語は閉じられました。

『フレンチ・ディスパッチ』まとめ

映画フレンチ・ディスパッチは、アンダーソン監督が映画の手法で編集した雑誌そのものでした。

モノクロ、カラー、アニメーションの異なる表現方法が1つの映像の上に散りばめられた演出は、雑誌記事そのもの。

情報過多にも思える映像や画面レイアウトも雑誌というメディアを映画にトレースしたからにほかなりません。

画面を分割した演出など、一見では全貌を把握できない演出は「見たいところを好きなように見てね」と言われてる気さえします。

ちなみにパンフレットの出来もよかったです。

雑誌をモチーフにした作品だけあって構成が素敵でした。

本作は賛否分かれる内容だと思いますが個人的にはすごく好み!ふと思い出してお気に入りの雑誌を開くように、何度でも読み返したくなる映画でした。

サントラもおすすめです!作業用BGM にちょうどいい。

コメント